सभ्यता और संघर्ष की कहानी है नर्मदा

मध्यप्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा गंगा से भी प्राचीन नदी है। भारतीय पुराण परंपरा में विषयों का वर्णन करने की एक शैली है। यह नर्मदा की महत्ता और उसके स्थायी भाव की ही विशेषता है कि नर्मदा का वर्णन न केवल पुराण में है, बल्कि अलग से

‘नर्मदा पुराण’

उपलब्ध है। भारत की किसी भी नदी पर अलग से पुराण रचना नहीं हुई। पुराण परंपरा में पवित्र या पवित्रतम स्वरूप नर्मदा का शास्त्रीय या आध्यात्मिक वर्णन है। नर्मदा इससे अलग और महत्वपूर्ण है। भारत में धार्मिक या पौराणिक दृष्टि से नर्मदा का जो स्थान जन मानस में है उससे अधिक नर्मदा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नर्मदा सभ्यता के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किए गए सतत् संघर्ष का प्रमाण है। इसी की घाटियों में, इसी के कछारों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने आदि मानव और आज की सभ्यता के पूर्वज डायनासोर के जीवाश्म ढूंढे हैं। भारतीय संस्कृति के रचनाकार ऋषियों की साधना स्थल और इस संस्कृति के सुरक्षा प्रहरियों की शरण स्थली भी नर्मदा की घाटियां ही हैं। यदि नर्मदा के किनारे वैदिक कालीन ऋषियों कश्यप, श्रृंगी, च्यवन, वरिष्ठ, भारद्वाज, ऋचीक, जमदग्नि, कलिप, व्यास के आश्रमों के अवशेष हैं तो उस काल की व्यवस्था को बनाए रखने के प्रतिबद्ध भगवान परशुराम की संघर्ष गाथा की साक्षी भी यही नर्मदा है।

जिन्हें आज हम आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते है वे इन्हीं महान भारतीय ऋषियों के वंशज हैं, अथवा अनुयायी। भारत की अधिकांश वनवासी-आदिवासी जातियां, प्रजातियां, वर्ण, उपवर्ग, वर्ग उपवर्ण नर्मदा बेल्ट में ही पनपे हैं। गौंड, भील, कोल, कोरकू, कोरबा बैगा आदि सभी वनवासी वर्गों का मूल नर्मदा क्षेत्र में ही मिलता है। दुर्भाग्य यह है कि वनवासी या आदिवासी समाज के वर्णन या विकास का चित्रण जो भी उपलब्ध है, यह अंग्रेजी समीक्षकों या अंग्रेजों से प्रभावित विद्वानों के संदर्भों से ही लिया गया हैं। दूसरा दुर्भाग्य यह है कि नर्मदा के सांस्कृतिक, सामाजिक विकास के लिए वह शोध ही प्रमाणित माना ही नहीं जाता जिसमें किसी अंग्रेज लेखक या अंग्रेज लेखक को आधार, बनाकर किए गए वर्णन का संदर्भ न दिया गया हो। चूंकि अंग्रेज भारतीय समाज को बांटकर अपना शासन चलाना चाहते थे इसीलिए उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा पोषित भारतीय लेखकों के वर्णन में नर्मदा क्षेत्र के सामाजिक विकास के वर्णन या तो विसंगतियों से भरे मिलते हैं अथवा उनमें एक यात्रा वर्णन ही मिल पाता है। चूंकि अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीय समाज, भारतीय दर्शन या संस्कृति की श्रेष्ठता को प्रमाणित करना नहीं था, उनका उद्देश्य अपनी शासन पद्धति को मजबूत करना, समाज में पकड़ बनाना और अपने प्रिय ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इस काम में महान विचारक मैक्समूलर जैसे प्रसिद्ध पादरी भी शामिल थे इसीलिए उनके साहित्य में वैमनस्य और विभाजन की बातों का विस्तार से वर्णन है।

‘ट्रायबल’

शब्द जिसका अनुवाद हम आदिवासी के रूप में लेते हैं अंग्रेजों के द्वारा ही गढ़ा गया है। यह अंग्रेजों का शब्द कौशल है कि उन्होंने केवल शब्द से भारतीय समाज को दो खानों में बांट दिया एवं आगे चलकर एक दूसरे के विरुद्ध वैमनस्य से भरे भावों से भर दिया लेकिन उनके वर्णन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मौन रहते हैं, जिन पर अब एक स्वतंत्र और राष्ट्रबोध से भरे शोध की आवश्यकता है और इसका आरंभ नर्मदा क्षेत्र से ही होना चाहिए चूंकि नर्मदा अपने उद्गम अमरकंटक से समापन खंभात की खाड़ी तक आदिवासी या वनवासी आबादी को प्रश्रय के लिए ही जानी जाती है।

नर्मदा की भौगोलिक स्थिति

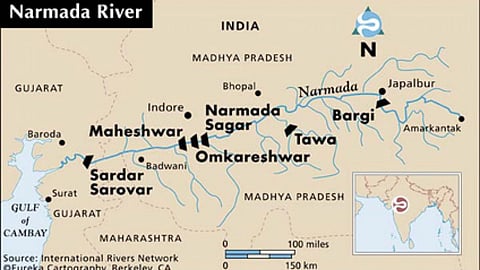

पुस्तकों और पुराणों में जहां भी नर्मदा का वर्णन है वह भौगोलिक विशेषता के मामले में नर्मदा सबसे अलग करती हैं और विशिष्ट बनाती है। नर्मदा विन्ध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को विभाजित करती है और उनकी सीमाएं बनाती है। नर्मदा के जल में इन दोनों पर्वत श्रेणियों पर पाई जाने वाली जड़ी-बूटियां, खनिज और लवण घुले होते हैं। इस विशेषता के कारण ही नर्मदा क्षेत्र में प्राणियों और फसलों की विविधता है। संसार में ऐसा कोई पशु या पक्षी नहीं है जिसकी प्रजाति या नस्ल नर्मदा क्षेत्र में नहीं पाई जाती और ऐसी कोई फसल नहीं, वनस्पति नहीं जो नर्मदा की घाटियों में नहीं पैदा होती हो। भले ही समय के धारे पर अब विलुप्त हो गए हों लेकिन डायनासोर से सोन चिरैया तक के जीवाश्म नर्मदा क्षेत्र में मिलें हैं और यही विविधताएं एवं बहुतायतता फसलों की है। जिसने शोधार्थियों को आकर्षित किया और उन्होंने अपने स्थायी निवास इस क्षेत्र में बनाए। यह बहुत अद्भुत है कि नर्मदा क्षेत्र में उन जीवों के जीवाश्म और खनिजों के अंश भी मिले हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। यह नर्मदा की भौगोलिक स्थिति और प्रकृति के रहस्य में ही है कि नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके किनारे पाए जाने वाले खनिजों, औषधियों, रत्नों को प्राप्त करने और शोधार्थियों के निर्मित निवासों से संपर्क की लालसा के कारण ही इसकी परिक्रमा करने की परंपरा बनी होगी जिसने अब धार्मिक रूप ले लिया, पापों से मुक्ति और पुण्य अर्पित करने का भाव ले लिया।

यह एक आश्चर्यजनक संयोग ही है कि दुनिया के जिन वैज्ञानिकों ने नर्मदा क्षेत्र में आदिमानव के चिन्ह और डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा ही की है। उन्होंने प्रत्येक किनारे मिट्टी के नमूनों, पत्थरों के नमूने और वनस्पतियों की जड़ एकत्र की हो सकता है प्राचीनकाल में ऐसे वैज्ञानिक और मानवीय अनुसंधान के लिए ही प्राचीनकाल में अन्वेषणकर्ताओं ने नर्मदा किनारे की यात्रा आरंभ की हो। चूंकि उस जमाने में हिंसक जीवों और लुटेरों के भय से बचने के लिए ग्रुप बनाकर यात्रा का स्वरूप विकसित हुआ हो। नर्मदा का जो परिक्रमा पथ आज है। उसके किनारे ऋषियों के आश्रम बने हैं। यह सभी आश्रम शिक्षा, संस्कार और शोध-अनुसंधान के केन्द्र हुआ करते थे। जिनमें परिक्रमा करने वालों को ज्ञान मिलता हो या एक बात यह भी हो सकती है कि इन आश्रमों में चलने वाले निरन्तर शोध के परिणामों से समाज को अवगत कराने के लिए जरूरत उनसे संपर्क करने के लिए निकलते हो जिसने आगे चलकर परिक्रमा का रूप ले लिया। चूंकि नदियों में केवल नर्मदा की परिक्रमा करने की परंपरा है बाकी की नहीं। गंगा नदी की भी परिक्रमा नहीं होती। इस पर एक स्वतंत्र शोध की जरूरत है जो अंग्रेजों से प्रभावित शोध से पूरी तरह मुक्त हो।

एक चाक्रिक सामाजिक व्यवस्था

नर्मदा क्षेत्र में समाज की व्यवस्था एक चक्र के रूप में मिलती है। वनवासी नगरों में आते हैं और नगरवासी वनों में चले जाते हैं। यह आवागमन दो प्रकार से होता है। एक तो महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि नर्मदा के आसपास जितने नगर हैं वे सभी कभी न कभी वन क्षेत्र ही रहे हैं। मनुष्य ने पहले ग्रुप बनाए। ग्रुप में बसने के लिए बस्ती बनाई। बस्तियां गांव में बदली और गांव नगरों में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रिया आज तक जारी है। वनभूमि पर बसे कितने ही गांव आज नगरों में बदल गए या कितने ही गांव नगरों में समा गए। दिल्ली या भोपाल ने ही कितने गांवों को लील लिया है। यह वनों से नगर की या गांव की यात्रा का एक रूप है। ठीक इसी प्रकार नगरों से वनों में आने की परंपरा है। भारत में तब वानप्रस्थ की एक व्यवस्था थी, व्यक्ति अपने समस्त दायित्वों को पूरा कर अपने अध्ययन एवं जीवन के अनुभव के आधार पर अनुसंधान करने वनों में चले जाते थे। इस प्रकार यह एक चक्र है वनों से नगर में आने का और नगरों से वनों में आने का इस चक्र के साथ एक और चक्र हैं। वनों जीवन से ऊब कर, वनसंपदा के बजाए कृषि को जीवन का आधार बनाने के इच्छुक लोग वनों से गांव की ओर आ जाते थे अथवा जिनमें कलात्मकता होती थी, शिल्पज्ञ वृद्धि होती थी वे अपनी कला से लोगों को परिचित कराने के लिए वनों से गांवों में अथवा नगरों में आ जाते थे।

नर्मदा नदी आस्था की प्रतिक है

नगरों से भागकर वनों में शरण लेने वाले परिवारों का, राज-परिवारों का वर्णन पुराणों में भी मिलता है और आधुनिक इतिहास में भी अधिकांश लोग वनों में ही खो गए उनका परिवार, उनकी आने वाली पीढ़ियां वनों में जन्मी और वनवासियों में ही मिश्रित हो गए। अतएव वनों में रहने वाले लोग किसी और दुनियां से नहीं आए। किसी और देश के वासी नहीं है। भारत के नगरों में रहने वाले, भारत के वनों में रहने वाले लोग एक नस्ल है, एक खून हैं और एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। यह एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ‘रुचिगत’ या विवशतागत चलता हुआ चक्र है जिसमें भारत के वनवासी आदिवासी एवं नगरवासी आबद्ध हैं भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना है। वनवासियों के

‘बड़ादेव’

बूढ़ा देव कोई और यहीं देवत्व के इसी समूह का हिस्सा है। इस पर नए सिरे से शोध की प्रतीक्षा है।

गौत्रों की समानता

भारत के सामाजिक जीवन में एक गौत्र परंपरा है। व्यक्ति की पहचान के लिए तीन बातें पूछी जाती है। एक उसका उपवर्ग, एक उसका खेड़ा और एक उसका गौड़ कहीं-कहीं

‘खेड़ा’> का उपयोग लोग गौत्र के रूप में करने लगे। या कहीं गौत्र प्रवर्क ऋषि का नाम अपभ्रंश हो गया। जैसे

‘शाडिल्य’

अब

‘सडियां’

हो गया और ‘वत्य’ ‘बच्छ’हो गया। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले वनवासियों और आदिवासियों के गौत्र क्षत्रियों और ब्राह्मणों से मिलते हैं। नर्मदा क्षेत्र में प्रमुखतया आदिवासियों के दो वर्ग पाए जाते हैं। मालवा क्षेत्र में भील आदिवासी और महाकौशल क्षेत्र में गौड़ आदिवासी। भील शब्द

‘भिल्ल’

से बना है।

‘भिल्ल’

का एक अर्थ सूर्य भी होता है। यह माना जाता है कि ‘भील’ शब्द ‘भिल्ल’ से ही बना है। पुराण काल में मालवा क्षेत्र में सूर्यवंशी राजाओं का शासन था। सूर्यवंशी क्षत्रियों के गौत्र और भील आदिवासियों के गौत्र ही नहीं उनके शारीरिक गठन में भी बहुत एक रूपता है। ठीक इसी तरह महाकैलाश में चन्द्रवंशी क्षत्रियों का शासन रहा।